博士毕业,有多少人都向往着继续走在学术的道路上,成为一名高校教师,可以将自己所学的知识持续发挥效用。然而随着事业编的消失,所谓的“非升即走”又浇灭了多少博士的学术理想,甚至还没毕业已经开始对前途充满了迷茫。难道热爱(适合)科研只能走高校任教这条路吗?

如果想要专注科研,不用头疼论文数量、不用兼顾教学任务等条件下,研究院也是个不错的选择!

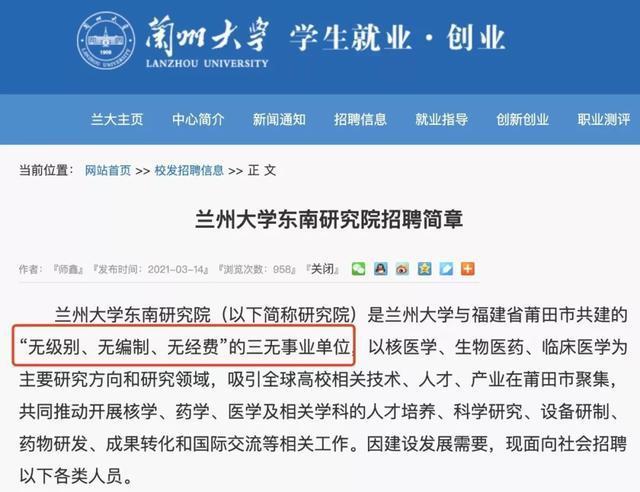

最近,兰州大学东南研究院就正在筹备中,该院是由市政府与兰州大学共建,并且打算推行一种新模式,这对未来即将毕业的硕博生们,也算有了一个去向规划的知识储备。

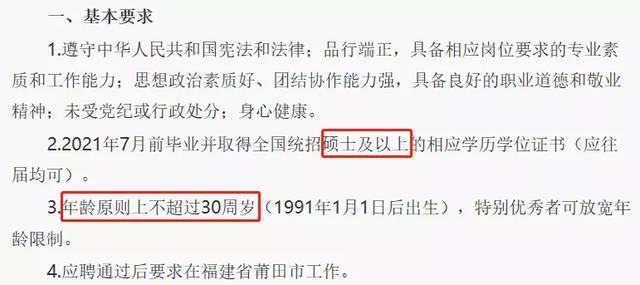

应聘要求放宽至硕士学历

博士毕业一般没有工作经验,所以倾向于直接进入高校任教,选择其他性质的科研机构是否有更多的条件限制呢?

参照本次兰州大学东南研究院招聘简章的基本要求,不仅将学历标准放宽至硕士,而且年龄要求不超过30岁,如此一来,招募更多年轻有为的学者专注科研的意图更为明确。

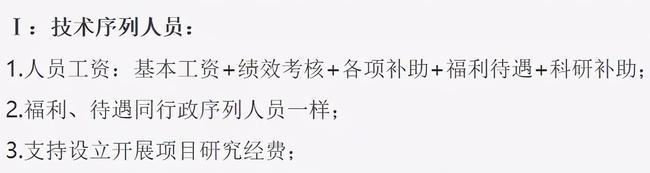

不仅如此,科研人员具有与行政人员对等的待遇及更多的权力。

想必你也听说过高校这样的新闻,“大学教授风中讨薪,年终奖仅8元”、“重行政轻科研”、“行政人员教训教授比教训孙子还厉害”等,一些高校对科研人员与行政人员的差别对待,一定程度阻碍了科研工作的发展。

某校大学教师风中讨薪

然而这类研究院明确规定,技术序列人员“支持设立开展项目研究经费”,这意味着科研团队可自主决定经费使用范围,充分尊重和信任科研人员,赋予创新团队和领军人才更大的人财物支配权和技术路线决策权。

此外,“福利、待遇同行政序列人员一样”,这条看似平淡却击中了很多学者的心,要知道有多少高校都出现过“行政人员工资待遇高于科研人员”的情况。

据网友@Animing经历分享:我是上海一个二本教师,我校在编行政人员是在编教师的两倍,行政人员的薪水大约在教师岗薪水的中位数(大于讲师,约等于副教授),即便如此我作为青椒,丝毫没感觉到被服务,填表之类的事情还得自己来。

研究院竟是“三无”事业单位?

谈及新模式就不得不提它的特殊“身份”了——三无事业单位,即“无级别、无编制、无经费”。

看到这样的研究院介绍,你是否会诧异到,这无级别无编制都好理解,搞科研要是“无经费”还怎么继续呀?

由于依靠政府输血的平台活不好、活不长,是绝大多数这类研究院负责人的共同心声。而通过孵化器方式对接资本市场、通过引进企业和社会资金孵化科研项目,是它们的共同选择。

简单来说,“无经费”代表经费来源多元化。

科研经费不再靠课题项目申报,而是如何将研究成果转化为资本市场的需求,通过“投资公司+孵化器”方式推动研发项目可持续发展,形成自我造血能力。这种情况下,可以规避一些传统模式下的弊端,如:背靠平台项目的限制、申报名额限制、利息相关者的推荐等等问题。

其实自2016年起,像兰州大学东南研究院这类新型研发机构就出现在广东、北京、福建、江苏等地,被称作为“三无四不像”(无级别、无经费、无编制;不完全像大学、不完全像科研院所、不完全像企业、不完全像事业单位)另类科研组织的统称。

新型研发机构形态多样,标准参差不齐,很多新型研发机构集大学、院所、中介、企业等多种形态于一体。那么都是科研相关的研究机构,到底有什么不同呢?

既然有“三无”对应着也有“三有”。举一个不同的例子,东莞华中科技大学制造工程研究院,其特色是“三有”(有级别、有编制、有固定支持)和事业单位企业化运作模式;研发服务类企业,如东阳光药业研究院,一般由企业自建或企业联合外部单位共建,机构功能主要是为企业提供技术供给和支持;社会组织类型,如北京生命科学研究所,主要特点是官办、民助和非营利特点。

新发展模式不“唯”论文

如何能够加速科研成果的输出,多数科研人养成了“追热点”的习惯,这样一来,冷门领域就会越来越不受待见......

中山大学大亚湾研究院院长纪红兵曾表示,例如早前天津某事故发生后,国内对化工园区安全管理、典型危化品事故处置等领域的技术需求非常迫切,可偏偏这两个项目都属于学科交叉型、技术应用型科研领域,难出论文,更没有什么学术影响力,结果始终没有高校愿意将相关研究作为重点方向加以突破。

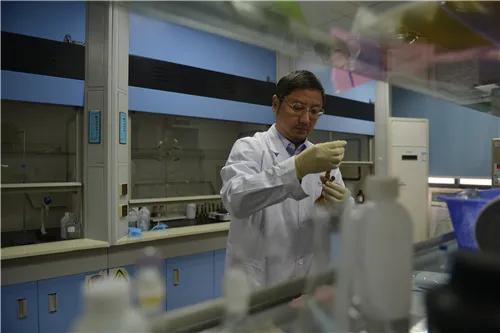

纪红兵在做实验 图源:南方日报记者王昌辉 摄

如今,有了这样的新型研发机构,摊开我们面前的研究生论文答辩题目,“化工园区安全管理” “重大化工事故处理流程” 等跃然纸上。

身处于广东惠州的中山大学大亚湾研究院,从最初的一个人起步,发展成为拥有绿色化学工艺、化工园区管理等8个方向的100多人成熟团队,很多专业由于打破了传统科研专业界限,不仅填补了国内空白,还成为企业追逐的产业新热点。

即便追不上学术界的热点,我们也可以争做企业产业的新热点,实现科研成果的实用性,换个模式也可以深入搞科研。

硕士毕业,不想读博,想继续搞科研?博士毕业,想专注科研,不想被论文数量牵着鼻子走,不想受制于教学考核?新型研究机构都可作为你的参考选择之一~

© 2010-2020 SPE 鄂ICP备19028293号-1